Ohnhoffverzweifenttäuschlosigkeit

Vorwort

„Ohnhoffverzweifenttäuschlosigkeit“ ist ein literarischer Blog über Menschlichkeit in Zeiten der Medizin – und darüber, wie das Leben selbst in seinen Bruchstellen leuchtet.

Was bleibt, wenn das große Wort Krebs den Raum betritt? Eine Diagnose verändert den Blick – nicht nur auf den Körper, sondern auf das Leben selbst. In seinen Aufzeichnungen beobachtet der Autor mit leiser Ironie und präziser Zärtlichkeit, was bleibt, wenn Gewissheiten verschwinden. Zwischen Klinikfluren und Gesprächen mit Freunden entsteht ein Protokoll des Weiterlebens – berührend und überraschend hell.

Dieser Blog ist kein Ratgeber und kein Heldenepos. Er ist eine exakte, hingebungsvolle Vermessung der Gegenwart. Was hilft, wenn nichts hilft? Wie spricht man mit Ärztinnen und Ärzten, mit Freunden, mit sich selbst? Wo wohnt Mut an schlechten Tagen – und wie klingen dankbare Tage? Wer mitliest, findet keine fertigen Antworten, aber eine Haltung: realistisch, neugierig, liebevoll. Eine Liebeserklärung an das Leben selbst.

Der Erzähler begleitet sich durch Diagnosen, Therapien und Gesprächszimmer – und entdeckt dabei ein unerwartetes Inventar: Humor, der entkrampft. Freundlichkeit, die trägt. Medizin, die staunen lässt. Und eine neue Langsamkeit, die gewöhnliche Tage in kostbare verwandelt. Seine Texte sind medizinisch genau, literarisch geschliffen, zutiefst menschlich – eine Mischung aus Tagebuch, Essay und stillem Gebet.

Ein Blog, der tröstet, ohne zu beschönigen. Ein literarischer Beweis, dass man das Leben nicht neu erfinden muss – nur bemerken.

Einleitung

Am 25. April 2015 ereignete sich am Himalaja, genauer gesagt in der Region des Mount-Everest-Basislagers, ein schweres Erdbeben. Die durch das Erdbeben ausgelöste Lawine, die ein Dorf am Fuße des Berges traf, forderte tausende Todesopfer. Jost Kobusch, ein damals 22-jähriger deutscher Bergsteiger, filmte die Katastrophe, kurz nachdem das Beben die Lawine ausgelöst hatte. Ich sah ihn später in einem Interview, als er gefragt wurde, warum er nicht weggerannt sei, um sich in Sicherheit zu bringen. Er antwortete damals sinngemäß: Mit 22 ist Sterben keine Option. Das nenne ich klares Sehen.

Ja, wenn man so knapp vier Dekaden mehr im Lebensrucksack hat, kommt einem dieser Satz dann nicht mehr so leicht über die Lippen. Die Gesundheitsvorsorge stand wieder mal auf dem Programm. Der Arzt Christoph Wilhelm Hufeland brachte es schon vor gut 250 Jahren auf den Punkt: Vorbeugen ist besser als heilen. Von ihm stammt auch das Buch Makrobiotik oder Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. Also, los geht’s. Long live longevity!

Ende April 2025

Mein komplettes Blutbild wurde gecheckt und für gut befunden. Die 0,3 ng/ml über dem PSA-Normalwert von 4,0 ng/ml beeindruckten dabei weder mich noch den Urologen. Ich fahre ja auch täglich ausgiebig mein Rennrad und im Herbst des Lebens breitet sich die Vorsteherdrüse eben gerne auch mal räumlich ein wenig aus. Platzhirschen. Als Sahnehäubchen obendrauf gab es noch eine transrektale Ultraschallsonde und dazu gestochen scharfe und detaillierte Schnittbilder. Im Prinzip war alles in guter Ordnung.

Auf Anraten des Doktors ließ ich auch noch die Tumormarker bestimmen:

Karzinoembryonales Antigen (CEA) = 2,6 ng/ml [< 5]

Antigen CA 19-9 = 3,0 U/ml [< 37]

Das sah doch schon mal gut aus.

Ich sollte in drei bis vier Wochen erneut einen PSA-Wert-Test machen lassen und vorher zehn Tage Fahrradfahren vermeiden. Das Ergebnis sei sonst möglicherweise verfälscht, denn die wallnussgroße Prostata ist etwas druckempfindlich. Das schmeckte meinem Radlerego überhaupt nicht und generell hatte ich das Gefühl, nicht wirklich wahrgenommen worden zu sein. Na ja, mir ging es ja auch nicht zu 100 %. Die leichten Schmerzen in der linken Leistengegend, die ich schon seit Wochen spürte, fanden während der Untersuchung kaum Beachtung. Also machten sie anschließend weiter auf gesellig und stichelten, wann immer sie konnten.

Anfang Mai 2025

Auch deshalb ein paar Tage später der nächste Termin. Diesmal bei der Hausärztin. Nun wurde auch der gesamte Beckenbereich mit Ultraschall untersucht. Dem Resultat des bildgebenden Verfahrens konnte nicht wirklich eine Diagnose entlockt werden. Am Ende der Untersuchung stand ein Verdacht auf einen Mikroleistenbruch bzw. eine leichte Entzündung des Hüftbeugermuskels. Ibuprofen war angesagt. Zehn Tage lang 4 x 600 mg und zusätzlich jeden Tag eine Pantoprazol-Tablette, die die Magensäure im Magen reduziert, denn Ibuprofen schwächt gerne mal die Magenschleimhaut. Voilà. C’est ça.

Dumm nur, dass sich die Symptomatik danach nicht verbesserte. Die Leistengegend fühlte sich immer noch leicht gereizt an und eine meiner Familienjuwelen, mein linkes Nüsschen, machte jetzt auch auf Entzündung und warb so ebenfalls um Aufmerksamkeit.

Anfang Juni 2025

Also auf ein Neues. Diesmal lautete die Diagnose bei der Hausärztin: Verdacht auf Divertikulitis. Also eine Entzündung von Ausstülpungen (Divertikel) in der Darmwand, die man ebenfalls im linken Leistenbereich spürt. Der neue Therapieansatz: Antibiotikum. Für die nächsten zehn Tage war zweimal täglich Augmentan 875 mg/125 mg auf der Verordnung. Danach war ich zwar im Supermarkt der mit Abstand beste Kunde für alle Kefirprodukte, trotzdem schwenkte mein Magen-Darm-Trakt jetzt ab und zu die weiße Fahne. Die Schmerzen im Leistenbereich machten es sich weiterhin gemütlich.

Und täglich grüßt das Murmeltier.

Ende Juni 2025

Auch meine Hausärztin schwenkte zu diesem Zeitpunkt das Fähnchen und riet mir, doch eine Darmspiegelung durchführen zu lassen. Mit 60 Jahren stand dies ohnehin wieder mal auf der To-do-Liste. Die Koloskopie sollte endlich Aufschluss bringen.

Am 23.06. fuhr ich dann brav in die Klinik zum Gastroenterologen. Als ich im Untersuchungszimmer auf dem Behandlungstisch lag, fragte mich der Doktor, ob ich mich bezüglich der leichten Narkose entschieden hätte. Ja, das hatte ich und lehnte dankend ab. Irgendwie hat er mich dann doch recht charmant überredet und ich fiel in einen unfassbar angenehmen Propofol-Dämmerschlaf. Vielleicht sollte ich meine Einstellung zu Drogen ein wenig überdenken. Wo bitte kann man dieses Zeug online bestellen?

Als ich aus meinem entspannten Zustand wieder erwachte, war alles bereits vorbei und der Doc erklärte mir, dass alles in bester Ordnung sei. Die beiden Gewebeproben (Biopsien), die er sicherheitshalber genommen hatte, würden untersucht und mir das Ergebnis dann schriftlich mitgeteilt. Eine Woche später kam der Befund: negativ. Mein Ego applaudierte.

Meine Beschwerden im linken Oberbauch applaudierten ebenfalls. Die offensichtlich komplizierte Ursachenschnitzeljagd ging also weiter.

Anfang Juli 2025

Ich lag wieder einmal bei meinem Osteopathen auf der Folterbank und bat ihn um Rat. Nach einer einstündigen Behandlung legte er sich auf ein Lendenmuskelsyndrom fest. Der Musculus iliopsoas ist für alles Mögliche im Beckenbereich zuständig, ist daher gerne mal überlastet und neigt ebenfalls zu entzündlicher Symptomatik. So 100 % war er sich allerdings nicht sicher und empfahl mir einen Urologen, mit dem er sehr gute Erfahrungen gemacht hatte. Wer braucht schon Hobbys, wenn man sich im Vorsorgeuntersuchungsrad befindet? Schon am nächsten Tag bekam ich einen Termin.

Uro Nummer zwei war ein sehr freundlicher und geduldiger Arzt. Er hörte meiner Anamnese aufmerksam zu und bat mich anschließend in den Untersuchungsraum. Bevor er anfing, wollte er noch eine Urinprobe. Ergebnis: negativ. Keine Entzündungen. Er tastete meinen Unterleib ausführlich ab und führte auch noch eine digitale rektale Untersuchung durch.

Für die geneigten Lateiner unter uns: Digitus = Finger.

Er war sich seiner Sache absolut sicher. Meine Beschwerden kämen von einer Samenleiter- und Nebenhodenentzündung. Alles andere wurde ja bereits ohnehin ausgeschlossen. Im Abschlussgespräch erklärte er mir auch noch sehr genau die Anatomie und Funktion und verschrieb mir dann ein Antibiotikum. Ciprofloxacin. Antibiotikum laut Wikipedia: Früher auch Antibioticum, von griechisch ἀντί (anti) „gegen“ und βίος (bios) „Leben“. Ich nehme es vorweg: Genauso fühlte sich die Therapie dann auch an.

Und warum auf den Wirkungseintritt der weißen Tabletten warten? Obendrauf gab es auch noch eine Die-wirkt-sofort-Spritze mit Gentamicin 240 mg. Sozusagen als magenschonendes Antibiotikumdepot in meinem Gesäß. Ha, und mal ganz ehrlich, wer liest schon gerne den kleingedruckten Beipackzettel durch: Aufgrund seiner potenziell starken Nebenwirkungen wird es nur bei schweren bakteriellen Infekten eingesetzt. Die Nebenwirkungen von Ciprofloxacin erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Minus mal Minus ist ja bekanntlich Plus.

Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Ich sollte das Antibiotikum erstmal vierzehn Tage lang einnehmen. Eine Tablette mit 500 mg morgens und abends. Allerdings sollte ich mir keine allzu große Hoffnung auf eine schnelle Besserung machen. Die Heilung würde wohl mehrere Wochen in Anspruch nehmen, und der Urologe berichtete von Patienten, die die Therapie bis zu zwölf Wochen durchführen mussten.

Ich beschloss den Supermarkt zu umgehen und die gesamte Kefir-Produktpalette direkt bei Müllermilch zu bestellen.

Mitte Juli 2025

Das fermentierte Milchprodukt leistete diesmal ganze Arbeit und nach zwei Wochen hatte ich nicht eine Antibiotika-Nebenwirkung verspürt. Allerdings hatte sich meine SL- & NH-Entzündungsgesamtsituation nicht verbessert. Leider. Ich musste also wieder zum Facharzt. Nach einer weiteren eingehenden Untersuchung hielt der Doktor an seiner Primärdiagnose fest, und ich bekam die nächste Spritze in den Allerwertesten und noch ein Rezept für weitere vierzehn Tage Antibiotikum. Mittlerweile war ich Anteilseigner bei Müllermilch. Alles Müller – oder was?

Ende Juli 2025

Der langersehnte Frankreichurlaub stand in den Startlöchern. Das entzündliche Befinden war allerdings noch immer im Aufmerksamkeitserhaschungsmodus. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, bevor ich ins Land der unbegrenzten Baguettes aufbrach, und daher vorher noch einen Check-up-Termin haben. Uro Nummer zwei war offensichtlich unpässlich, denn ich wartete schon seit drei Tagen auf eine Terminbestätigung. Also musste wieder mal Google ran. Uro Nummer drei war schnell ausfindig gemacht und ich bekam noch am selben Tag einen Termin. Ein sehr freundlicher und aufmerksamer Facharzt. Ich erläuterte ihm meine Situation. Er sagte, wenn er mich jetzt auch nochmal ultraschallen soll, würde das 150 Euro kosten, und meinte, das könne man sich sparen. Er bestätigte die Diagnose von Uro Nummer zwei, verschrieb mir jedoch ein anderes Antibiotikum. Levofloxacin 500 mg. Das sollte ich alternativ und für zwei Wochen einnehmen. Na dann …

Als ich aus der Apotheke wieder herauskam, klingelte mein Telefon. Uro Nummer zwei war am anderen Ende. Er entschuldigte sich für das verspätete Rückmelden und bat mich das Levofloxacin nicht zu nehmen, nachdem er vernommen hatte, was Uro Nummer drei verschrieben hatte. Die Nebenwirkungen seien noch ungünstiger. Daher verschrieb mir der Bauch- und Unterleibs-Inspektor zum dritten Mal Ciprofloxacin. Das Rezept kam per E-Mail. So geht schnell. Frankreich, ich komme …

Nach ein paar Tagen hatte ich das Gefühl, dass ich mich seit Wochen ausschließlich von Antibiotika ernähren würde. Na ja, Antibiotika sind ja auch „Bioprodukte“ von Mikroorganismen (Pilze) oder sie werden von Menschen in Laboren gebastelt.

So gesehen …

Anfang August 2025

Schließlich warf jetzt auch der Kefir das Handtuch. Kann man wirklich alle Nebenwirkungen haben, die im Beipackzettel beschrieben sind? Ja, man kann. Ich hatte Schwindelanfälle, einen Blähbauch, stärkste Rücken- und Knieschmerzen. Ich konnte nur noch rückwärts die Treppe runterlaufen, während ich mich am Handlauf festhielt, und alle positiv gesinnten bakteriellen Mitarbeiter meines Magendarmtrakts befanden sich nach der Urabstimmung im unbefristeten Streik. So fühlt man sich also, wenn man sich so richtig scheiße fühlt.

Ich kontaktierte den Urologen Nummer zwei und bat um ferndiagnostische Hilfe via E-Mail. Ich beschrieb ihm meine oben geschilderte Situation und bekam die folgende Antwort:

Ich möchte hier einige Punkte klarstellen:

1. Die Diagnose ist bestätigt, und diese Erkrankung hat neben den notwendigen Medikamenten auch Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt. Ich empfehle die Einnahme eines Probiotikums wie Lactibiane Reference oder Toleranx.

2. Heilung braucht Zeit, Geduld und positive Einstellung, was für Patienten nicht immer einfach ist, weil es dauert.

3. Orale Medikamente dringen nur teilweise in die betroffenen Organe ein, insbesondere in die Samenbläschen und den Samenleiter.

In jedem Fall ist eine Heilung eingetreten. In der Hoffnung, Ihnen damit weiterhelfen zu können, wünsche ich Ihnen alles Gute.

Er schrieb dann noch, dass ich das verschriebene Antibiotikum zu Ende nehmen sollte und danach würde mein Körper den restlichen Heilungsprozess übernehmen.

Verbum tuum in aure Dei.

Vielleicht hätte ich doch den Latein-LK in der Oberstufe wählen sollen.

Mitte August 2025

Ich war froh, dass ich keine Medikamente mehr zu mir nehmen musste. Nach zwei, drei Tagen verbesserte sich meine Nebenwirkungssituation und ich fühlte mich etwas wohler. Das entzündliche leichte Brennen des Samenleiters und der linken Nuss war tatsächlich etwas abgeflacht. War das die Trendwende?

Ab dem vierten Tag meldeten sich dann meine beiden Lymphknoten in der Leistengegend. Plop. Beide waren ordentlich raumgreifend und fühlten sich recht hart an. Allerdings komplett schmerzfrei. Heutzutage googelt man ja nicht mehr, sondern nutzt den persönlichen ChatGPT-Assistenten. Das tat ich dann auch und fütterte ihn mit allen medizinischen Daten der letzten Wochen. Seine vorbehaltliche und medizinisch unverbindliche Diagnose: Das hänge wohl mit der noch nicht ganz abgeklungenen Entzündung zusammen und damit, dass die Lymphozyten im Hochtourenmodus die Krankheitserreger bekämpften. Danach war ich entspannter.

Auf mein Immunsystem war bis dato immer Verlass.

Ab dem sechsten Tag gesellten sich dann plötzlich auch die Lymphknoten oberhalb des linken Schlüsselbeins dazu. Hmmm!? Die Lymphknotenaktivität im Leistenbereich hatte ja einen örtlichen Zusammenhang, aber warum nun weit weg vom eigentlichen Geschehen?

ChatGPT kam auch ein wenig ins Grübeln, sah allerdings durchaus eine mögliche Konnektivität. Ich beobachtete die lymphatischen Organe noch ein paar Tage und beschloss am zehnten Tag nach der Absetzung des Antibiotikums meine Hausärztin anzurufen.

Ferndiagnostisch könne sie dazu natürlich wenig sagen, indes stimmte sie ein wenig in den ChatGPT-Chor ein und bestätigte einen möglichen Zusammenhang. Ich solle nicht mehr googeln, mir keine großen Sorgen machen und auch meinen persönlichen ChatGPT-Assistenten in den Urlaub schicken. Sobald ich wieder zurück sei, sollte ich mich melden, um eventuell weitere Untersuchungen durchzuführen zu lassen. So richtig geholfen hatte mir die liebgemeinte Hilfestellung allerdings nicht. Das Gedankenkarussell drehte sich nachdenklich weiter. Ich spürte, dass etwas nicht in Ordnung war.

Tage später telefonierte ich mit einer guten Freundin und wir hatten ein kurzweiliges Gespräch. So etwas ist immer eine schöne Ablenkung. Jedoch erfuhr ich, dass eine ihrer Töchter an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war und glücklicherweise erfolgreich behandelt werden konnte. Als ich ihr dann von meiner Situation erzählte, wurde sie hellhörig und haute mehrfach hörbar mit dem Alarmglockenhämmerchen auf die Alarmglocke. Das war nicht zu überhören. Sie gab mir ein paar wichtige Ratschläge und bat mich nichts schleifen zu lassen. Das müsse untersucht werden. Das versprach ich ihr dann auch.

Ende August 2025

Die restlichen Urlaubstage verliefen ohne weitere Veränderung meiner lymphatischen Situation und so machte ich mich auf den Heimweg. Kurz vor der Abfahrt organisierte ich noch einen Termin bei einem Labor für Blutanalysen und hatte Glück, denn schon am Tag nach meiner Rückkehr durfte ich Blut spenden. Ich ließ das komplette Blutbild analysieren und mir wurde gesagt, dass ich die Ergebnisse so in drei bis vier Tagen erhalten werde.

Alles in allem sah das Ergebnis ganz gut aus. Hier und da ein leicht über der Grenze erhöhter Wert, der wohl mit der ganzen Antibiotika-Therapie zusammenhing. Der PSA-Wert sah allerdings rekordverdächtig aus: 15,3 ng/ml. Eine fast vierfache Erhöhung innerhalb von vier Monaten. Beim Lesen der Zahlen wurde mir ein wenig schlecht und danach noch schlechter.

Ich kontaktierte sofort den Urologen Nummer zwei, beschrieb meine Situation und bat um eine schnellstmögliche Antwort. Die kam dann auch prompt:

Vielen Dank für Ihre E-Mail, die ich gerne beantworte.

Wie ich Ihnen bereits immer mitgeteilt habe, handelt es sich um eine langjährige, tiefe Infektion der unteren Harnwege.

Ich denke, unter Berücksichtigung Ihrer Angaben gibt es derzeit drei mögliche Optionen:

– Abwarten und die Behandlung mit pflanzlichen Naturheilmitteln (Viacare, Tiobec Dol) fortsetzen.

– Beispielsweise Genta Gobens jetzt dreimal intramuskulär verabreichen, im Abstand von drei bis fünf Tagen.

– Abwarten und später eine kombinierte Genta-Gobens-Therapie durchführen, ggf. lokal in Kombination mit z.B. 1 Gramm Ceftriaxon, 3- bis 4-mal.

Wir müssen die beste Option besprechen, am besten telefonisch. Vielleicht können wir dies telefonisch besprechen, ggf. per WhatsApp. Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüße Sie herzlich.

Mit anderen Worten: erneut mit Antibiotikum draufhauen.

Ich rief meine Hausärztin an und wollte sie dringend sehen. Am nächsten Tag hatte ich einen Termin. Mir schwante nichts Gutes.

Ich wurde wieder mit Ultraschall untersucht und die vergrößerten Lymphknoten über dem linken Schlüsselbein kamen auch ihr sehr suspekt vor. Mittlerweile war es eine richtige Anhäufung von geschwollenen Lymphknoten. Nach weiteren Standarduntersuchungen, die alle ohne Befund verliefen, und der Besprechung der Blutbildanalyse empfahl mir meine Hausärztin ein CT durchführen zu lassen. Freundlicherweise konnte sie mir einen zeitnahen Termin in einer Radiologie vereinbaren. Eine Woche später lag ich in der Röhre.

Anfang September 2025

Krankenhäuser heißen ja nicht ohne Grund Krankenhäuser. Abgesehen von einer Sportverletzung im Jahre 1988 hatten mich Krankenhäuser immer nur als Besucher gesehen.

Ich gebe gerne zu, das Wort Hospital klingt freundlicher. Gastfreundschaft, hospitalitas, hat etwas Positives. Das wäre doch mal ein Regierungsauftrag. „Lauterbach, übernehmen Sie!“

02. September 2025 – Ground Zero

Ich sollte mich meines Beinkleides entledigen und mich auf den CT-Tisch legen. Danach gab es noch einen Venenzugang für das Kontrastmittel und es ging los. Die Röhre war großzügig gestaltet und wenig klaustrophobisch. So hab ich das gerne. Nach 30 Minuten war alles vorbei. Ich bekam noch eine CD mit den Aufnahmen der Untersuchung und radelte direkt zur Hausärztin. Sofortbefriedigung war angesagt. Dort angekommen sahen wir uns beide die verschiedenen Computertomographie-Schnittbilder an. Ich war von der Technik tief beeindruckt, konnte allerdings nur Bahnhof erkennen. Meine Hausärztin hatte einen wesentlich besseren Überblick, indes konnte sie nicht genau erkennen, ob da auch noch andere Lymphknoten aus der Reihe tanzten. Sie war da ganz offen und ehrlich, sie sei keine Radiologin.

Ich bat sie freundlich mir die Bilder via E-Mail zu schicken. Ein guter Freund von mir hat eine eigene radiologische Praxis, und ich erhoffte mir von ihm mehr und vor allem schnelleren Durchblick, denn die freundliche Rezeptionistin der Radiologie sagte mir am Morgen, dass der Befund so in fünf bis sechs Tagen automatisch an die Hausarztpraxis geschickt werde. So viel Zeit haben Schützen nicht. Ungeduld ist eine Tugend.

Ich bekam die Bilder am Nachmittag, leitete sie sofort weiter und bat meinen Freund um Unterstützung. Er meldete sich umgehend und versprach mir die Aufnahmen am Abend zu checken.

Gegen 18 Uhr klingelte das Telefon. Ich sei ja ein Spaßvogel, ich hätte ihm 2.400 Einzelbilder von meiner Untersuchung geschickt, die könne er sich jetzt ja nicht einzeln anschauen. Er bräuchte natürlich das dazugehörige Programm der CD. Hallo?! 2025! CDs? Ein CD-Laufwerk? Der nachvollziehbare Wunsch überforderte mich etwas. Ich konnte ihm da wenig helfen. Er wollte im Internet checken, ob es da ein Programm bzw. eine Applikation gibt, und würde sich wieder melden. Innerlich hatte sich mein ungeduldiger Sagittarius damit von einer schnellen Diagnose ein wenig verabschiedet.

Ich verschaffte ihm und mir eine angenehme Ablenkung. Abendessen mit guten Freunden stand auf dem Programm. Das Dinner war lecker und kurzweilig und danach gab es noch ein sahnecremiges Bourbon-Vanilleeis auf die Hand. Wir schlenderten ziellos durch die Straßen und genossen die laue Sommernacht, als plötzlich mein Handy klingelte. Es war 22:37 Uhr. Im Display leuchtete der Name meines Freundes, des Radiologen. Er sagte den folgenden Satz: „Ich habe jetzt erstmal eine Flasche Wein getrunken, bevor ich dich anrufen konnte …“.

Im Englischen heißt das „Sucker Punch“. Google übersetzt das wie folgt: Sucker Punch {m} [überraschender, hinterhältiger Angriff]. So richtig konnte oder wollte ich nicht verstehen, was er mir anschließend am Telefon erläuterte. Gefühlt lag ich hilflos auf meinem Rücken im Ring und bekam nicht mal mehr mit, dass mich der Ringrichter bereits bis 10 angezählt hatte.

Ich bat ihn noch mir eine kurze schriftliche Zusammenfassung zu schicken, damit ich diese der Hausärztin schicken konnte. Hier seine WhatsApp-Nachricht im Wortlaut:

– Große pathologische Lymphknotenpakete links supraclavikulär und abdominell paraaortal, geringer auch mediastinal.

– Rechte Niere und Harnleiter mäßig gestaut, Entlastung durch Harnleiterschiene notwendig.

– Verdacht auf Knochenmetastasen.

– Große Prostata mit kräftiger Samenblase.

– In Zusammenschau mit dem deutlich erhöhten PSA: Prostatakarzinom möglich. Abklärung dringend erforderlich durch Prostata MRT oder Stanzbiopsie.

Sorry für den Scheiß-Befund!! 😔😘

Er bat mich schnellstmöglich zu ihm in die Radiologie zu kommen, um ein MRT durchführen zu lassen. Eine exakte und verlässliche Analyse war jetzt das Wichtigste. Er wollte absolute Gewissheit.

Wahrscheinlich in einer Art Übersprungshandlung rief ich wahllos mir nahstehende und wichtige, liebgewonnene Menschen an und teilte ihnen die vorläufige Diagnose mit. Ich glaube, das hat mir in dieser Situation geholfen und mir auch das Gefühl gegeben, dass ich noch die Zügel in den Händen hielt. Ich spürte jedoch, wie die Ohnmacht sich ganz langsam breit machte.

So fühlt es sich also an, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird.

Meine Freunde standen ca. 30 Meter von mir entfernt. Sie sahen nun auch irgendwie besorgt aus. Ich ging zu ihnen und teilte ihnen meine Diagnose mit.

05. September 2025

Bereits drei Tage später war ich zur MRT-Untersuchung in der radiologischen Praxis meines Freundes. MRT bedeutet ja eigentlich „Magnetresonanztomographie“. In meinem Fall wäre allerdings „Maximales Röhren-Trauma“ die treffendere Bezeichnung gewesen.

Sicherheitshalber fragte ich vor der Untersuchung noch, ob ich nicht ein Beruhigungsmittel bekommen könnte, denn meine Beine waren beim Anblick der Röhre bereits in den Quarkmodus übergegangen. „Ja klar, das können Sie haben – aber dann dürfen Sie anschließend kein Auto mehr fahren“, erklärte mir die freundliche Mitarbeiterin. Na gut, 45 Kilometer zu Fuß nach Hause waren dann auch keine wirkliche Alternative. Also biss ich die Zähne zusammen: Augen zu und durch. Es sollte ja auch nur 40 Minuten dauern.

Spoileralarm: Es wurden 60 Minuten.

Ich hätte da übrigens noch einen Vorschlag, um den sich der Gesundheitsminister a.D. Karlchen Überall kümmern könnte: Bitte MRT offiziell in LBS umbenennen. „Lebendig-Begraben-Syndrom“ trifft es einfach besser. In einem Sarg hat man auch nicht mehr Platz, um sich zu bewegen. Während der Untersuchung gibt es dann obendrauf noch Klopf-, Säge- und Knarrgeräusche zu hören, die bis zu 130 Dezibel erreichen. Alternativ kann man sich allerdings auch gleich eine Schlagbohrmaschine ans Ohr halten. Kopfhörer nicht vergessen!

Das ich Radio FFH hören musste, machte die Sache nicht besser.

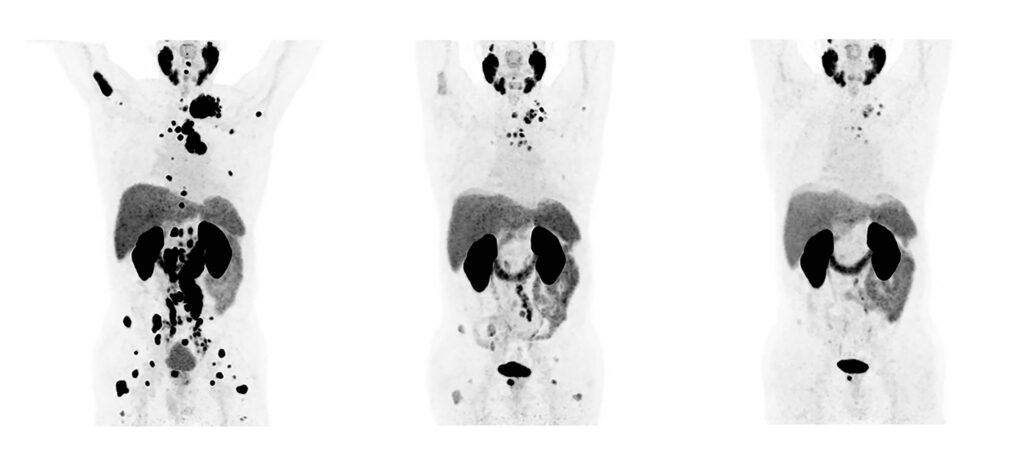

Die Primärdiagnose wurde bestätigt. Ohne Zweifel. Ich hatte ein synchron metastasierendes, hormonsensitives Prostatakarzinom im Stadium 4. Ich starrte mechanisch auf den Monitor, während mir mein guter Freund und Radiologe die Bildsequenzen erläuterte. Ich verstand weiterhin nur Bahnhof. Ich nahm das Ganze noch mit meinem Handy auf Video auf, und wir sprachen ein wenig über mögliche nächste Schritte. Allerdings sei er kein Urologe bzw. Onkologe und könne mir daher nicht wirklich weiterhelfen. Wir umarmten uns, und ich machte mich auf den Heimweg.

Während der fast zweistündigen Im-Stau-Steh-Rückfahrt – dank Innenstadtsperrung wegen eines Bombenfunds – telefonierte ich ausführlich mit meinem Hausarzt. Er hatte gute Kontakte zu einem bekannten Facharzt für Urologie in Frankfurt und wollte diesen kontaktieren, um mit ihm meine Situation und das mögliche Prozedere zu besprechen. Ich überlegte derweil, ob ich nicht einfach an der Polizeisperre vorbeifahren und die Bombe selbst entschärfen sollte.

Ich spürte, wie sich in mir etwas Unangenehmes zusammenbraute, und war fassungslos, dass ich monatelang falsch behandelt worden war. Warum hatte niemand früher die diagnostische Reißleine gezogen? Mein Immunsystem mit Antibiotika so herunterzufahren, konnte nicht gut gewesen sein. Hätte, könnte, wäre. Das Handy klingelte. Der Facharzt war informiert und wollte sich melden. War das der erste Babyschritt?

Ich fühlte, wie ohnmächtig – sprichwörtlich ohne Macht – ich war. Warten bekam für mich eine neue Dimension. Minuten wurden zu Stunden. Ich dachte an einen Song von Herbert Grönemeyer und textete ihn ein wenig für mich um:

„Verwegen in mein Leben gestartet

Mit bedingungslosem Urvertrauen

Mich ganz unverschämt in Deine Hand gegeben

Hier bin ich, jetzt kommst du

Du hast mich so gewollt, ja

Jetzt sieh zu, was du mit mir tust“

Ich summte ein wenig vor mich hin und nahm gedanklich auf dem Beifahrersitz Platz. Mein Lenkrad hielten jetzt andere in der Hand.

Den Abend verbrachte ich im Garden Eden. Offensichtlich lag ich nun unter dem Apfelbaum und schlug mir den Bauch mit Äpfeln voll. Das Paradies war für mich erst einmal geschlossen. So fühlt sich also Vertreibung an. Die Sauna und das Dampfbad taten mir sehr gut. Ich konnte entspannen und mich ein wenig sammeln. Ich bestellte mir noch Bratkartoffeln mit Kräuterquark und genoss jeden Bissen. Zuhause angekommen, war ich angenehm müde und konnte erstaunlich gut ein- und durchschlafen.

06. September 2025

Mein Hausarzt informierte mich, dass der Urologe weiterhelfen konnte und die Chefärztin der Urologie eines Krankenhauses über meinen Fall informiert worden war. Sobald er etwas Konkretes von ihr hören würde, gäbe er Bescheid. Tick, tock, tick, tock.

Das ganze Wochenende über hatte ich schöne Ablenkung mit Freunden und Familie und sog jeden Moment in mich auf. Ich war immer noch erstaunlich gefasst. Vielleicht auch ein wenig ignorant. Ich war wohl noch im Autopilotschutzundignorierungsmodus.

07. September 2025

Am Sonntag schrieb mir mein Hausarzt, dass ich am Montag bereits um 13 Uhr einen Termin bei der Urologin im Krankenhaus hätte. Uff. Mir fiel ein Stein vom Herzen und ich war sehr, sehr froh und dankbar, dass ich so schnell einen Termin bei ihr bekommen konnte. Babyschritt Nummer zwei.

Auch eine Schnecke kommt irgendwann mal ins Ziel.

08. September 2025

Ich holte meinen Hausarzt, mit dem ich schon seit fast 30 Jahren befreundet bin, in seiner Praxis ab, und wir fuhren gemeinsam zur Klinik. Das war eine sehr schöne und wichtige Unterstützung für mich. Meinen Koffer fürs Krankenhaus hatte ich gepackt und im Kofferraum verstaut. Gut fühlte sich die Vorstellung, ins Krankenhaus eingewiesen zu werden, nicht an. Korrektur: Es fühlte sich überhaupt nicht gut an. Für den Fall der Fälle bot mir mein empathischer Begleiter auch noch an, mein Auto wieder nach Hause zu fahren. Freundschaft ist die Fortsetzung der Familie mit eigenen Mitteln. Das empfand ich als sehr beruhigend.

Mit den sehr freundlichen Rezeptionistinnen der urologischen Abteilung wurde ich schnell warm und die Anmeldung verlief wie im Flug. Wir nahmen im Wartezimmer Platz. Mit etwas Verspätung holte uns die Ärztin ab und wir folgten ihr in das Besprechungszimmer. Sie wirkte in sich ruhend, vollkommen klar und angenehm neutral in ihren Erläuterungen. Ein sehr angenehmer Mensch. Auch sie bestätigte die MRT-Diagnose und besprach mit uns das weitere Vorgehen: eine 3-fach-Therapie aus Tabletten (ein Androgenrezeptor-Antagonist), Hormonspritzen (der Wirkstoff verringert die Produktion von Geschlechtshormonen – in meinem Fall Testosteron) und eine Chemotherapie (insgesamt sechs Zyklen im Abstand von jeweils drei Wochen). Zusätzlich sollte ich ein Medikament zur Behandlung von Osteoporose erhalten, da die Metastasen meine Knochen bereits in Mitleidenschaft gezogen hatten. Sie erläuterte mir ausführlich mögliche Nebenwirkungen der Therapie und fragte, ob ich noch etwas wissen wolle. Auf meine Frage, ob ich meinen Lebensstil ändern sollte, sagte sie:

„Vor mir sitzt ein 60-jähriger Patient, der topfit und eigentlich auch sehr gesund ist. Gleichzeitig sind Sie auch schwer krank. Vergessen Sie einmal kurz die Krebsdiagnose. Sie sind deshalb so gut in Form, weil Sie offensichtlich vieles richtig gemacht haben. Leben Sie bitte genauso weiter wie bisher. Um den Krebs kümmern wir uns.“

Ich hätte das gerne als Kompliment aufgefasst und wollte mich schon geschmeichelt fühlen, da wurden bereits weitere Maßnahmen für den nächsten Tag besprochen. Ich sollte am Dienstag eine Biopsie durchführen lassen, außerdem sollte ein Katheter zwischen der rechten Niere und der Blase gelegt werden – ein sogenannter Doppel-J-Katheter –, da die Niere bereits ein wenig gestaut und in ihrer Funktion eingeschränkt war. Das Karzinom hatte sich im Bauchraum schon deutlich ausgebreitet. Sie wünschte mir für den nächsten Tag und die beiden Eingriffe viel Erfolg und wir verließen die Klinik.

Meine Krankenhausweste blieb also rein. Alle Behandlungen sollten ambulant erfolgen. Meinen Koffer konnte ich wieder auspacken. Ein schwacher Trost, dennoch fühlte es sich in dieser Situation gut an. Wenigstens in den eigenen vier Wänden sein, Freunde treffen und lecker essen. Carpe diem bekam für mich eine völlig neue Bedeutung.

09. September 2025

Als ich 1988 das erste und bis heute einzige Mal im Krankenhaus verweilen musste, hatte ich das einer Knieverletzung zu verdanken. Wenn schon, denn schon, dachte ich mir wohl damals – und zog mir gleich eine vordere Kreuzbandruptur sowie Knorpel- und Meniskusschäden zu. Hockeyspielen war erstmal nicht mehr.

Etwa drei Tage nach der OP kam ein Assistenzarzt zu mir ans Bett und erklärte, er würde nun die Kniedrainage entfernen, da die Wundflüssigkeitsbildung aufgehört habe. Ich wartete auf die örtliche Betäubung, doch der nette Herr in Weiß hatte anderes im Sinn. Eine Lokalanästhesie sei nicht nötig, meinte er, es würde lediglich kurz etwas brennen, wenn er den Drainageschlauch aus meinem Unterschenkel ziehe.

Ich war mir ziemlich sicher, dass die Nervenfunktionen vorübergehend blockiert werden sollten, denn der Schlauch schien mir schon ziemlich fest eingewachsen zu sein. Ich hatte gutes Heilfleisch. Ihn interessierte das nicht. Mit einem kräftigen Ruck zog er die Drainage aus meiner unteren Extremität – und ich wurde kurz ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, verpasste ich ihm eine heftige Ohrfeige und fragte, ob er sie eigentlich noch alle hätte.

Rückblickend würde ich den damals empfundenen Schmerz heute auf der Schmerzskala bei 2 bis 3 einordnen. Vor 37 Jahren war er jedoch eine glatte 10. Damals wusste ich noch nicht, was es bedeutet, an ein und demselben Tag sowohl eine Prostatastanzbiopsie nach einer Prostatakarzinom-Diagnose als auch eine Harnleiterschieneneinlage (DJ-Schiene) aufgrund einer Harnstauungsniere über sich ergehen lassen zu müssen. Wohlgemerkt: bei Lokalanästhesie.

Wie war das noch gleich? Nur die Harten kommen in den Garten.

Die begleitende Dokumentation mit dem Titel „Die schlimmsten Stunden meines Lebens“ hätte garantiert eine FSK-18-Einstufung und dürfte nur nach vorheriger Qualifikationsselektion angeschaut werden. Und ich versuche hier noch gnädig zu sein.

Ich erspare allen Lesern weitere Details, auch deshalb, weil ich befürchte, sonst diesen traumatischen Tag noch einmal durchleben zu müssen. Die Definition eines medizinischen Traumas: durch Gewalteinwirkung entstandene Verletzung des Organismus.

Fairerweise möchte ich an dieser Stelle betonen, dass alle Ärztinnen und Ärzte, Assistentinnen und Assistenten sowie alle Helferinnen und Helfer ihr Bestes gegeben und alles versucht haben, die Prozeduren so schmerzfrei wie möglich durchzuführen. Am Ende bin ich dankbar, dass beides gelungen ist. Für mich war das eine grenzwertige Erfahrung, die ich bitte nicht wiederholen möchte. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte …

Am späten Nachmittag wurde ich entlassen und durfte nach Hause. Die freundliche Rezeptionistin hatte großes Mitgefühl mit mir und gab mir eine Frei-Parken-Karte. „Aber pst! Die sind sonst nur für Mitarbeiter“, flüsterte sie mir ins Ohr. Ich werde sie beim nächsten Mal umarmen. An diesem Tag war ich zu schwach.

10. September 2025

Um es im Social-Media-Sprech auszudrücken: Der Beziehungsstatus meiner neuen Harnleiterschienenfreundin und mir war „kompliziert“. Da ich glücklicherweise all die Jahre ohne Ersatzteile im Körper ausgekommen war – der ein oder andere Zahnersatz mal ausgenommen – musste ich nun feststellen, dass mein Innenleben das auch gerne so beibehalten hätte. Der Katheter jedoch stand mit dem extra großen Salzstreuer am Herd und versalzte uns kräftig die Suppe. Die ersten Tage waren extrem unangenehm. Darüber hinaus dachte ich bei jedem Ziehen und Bewegungsschmerz sofort, dass „sicher“ etwas Schlimmes passiert sei. Der rot verfärbte Urin machte die Angelegenheit auch nicht einfacher. Na ja, selbst wenn alles gut oder sogar sehr gut verlaufen sollte, hätten meine derzeitige Lebensabschnittspartnerin und ich ohnehin nur eine Kurzfristbeziehung. Der Katheter soll nämlich spätestens nach sechs Monaten wieder entfernt werden – diesmal dann definitiv unter Gabe von Propofol.

Nach der Biopsie war das Sitzen auf meiner Kehrseite ebenfalls nicht gerade die erste Wahl und so klickte ich mich wenig lustvoll durch die Angebote für Druckentlastungskissen bei einem bekannten Onlinehändler. Dabei erinnerte ich mich an die Worte einer guten Freundin, die vor ein paar Jahren leider an Brustkrebs erkrankt war. Sie sagte, dass sie bis zur Biopsie des Tumors eigentlich recht guter Dinge gewesen sei, ihr jedoch in diesem Moment schlagartig bewusst geworden sei, wie krank sie nun wirklich war. Der Schmerz der Stanzung war auch für sie traumatisch. Das Beste zum Schluss: Ihr konnte geholfen werden und sie gilt als geheilt.

Genau dieses Gefühl hatte ich jetzt auch. Mir war plötzlich klar, wie sehr krank ich wirklich war.

Ich hatte zwei untersuchungsfreie Tage vor mir und ließ es mir im Rahmen der Möglichkeiten gut gehen: lecker frühstücken, die warmen Sonnenstrahlen genießen, Kompensationsshopping. Ich gönnte mir eine Thai-Massage und traf mich mit meinen Lieblingsmenschen zum Schnacken und Tratschen. Das Leben ist schön, wenn es schön ist. Am zweiten Abend nach meinem „11. September“ traute ich mich wieder in die Sauna. Das war wunderbar entspannend und das kühle Nass des Außenschwimmbads war herrlich erfrischend und schmerzlindernd.

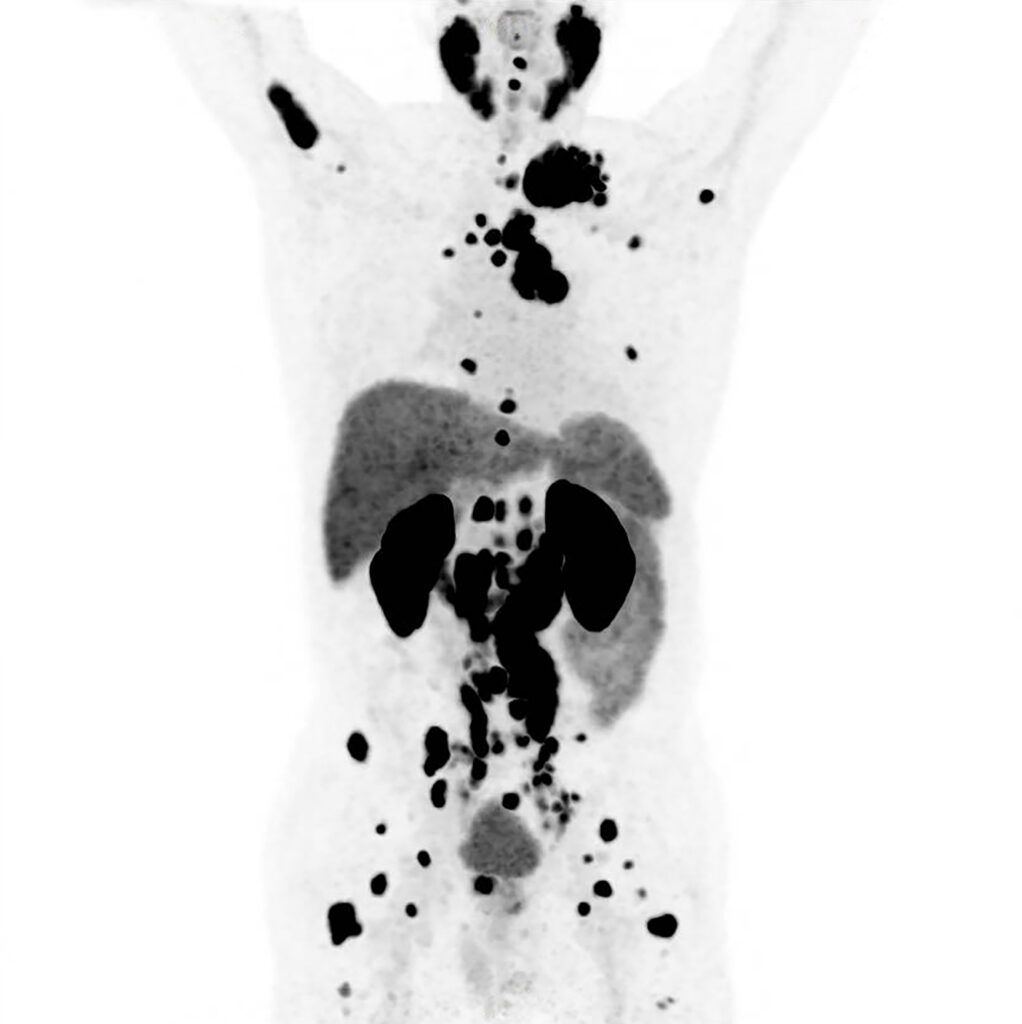

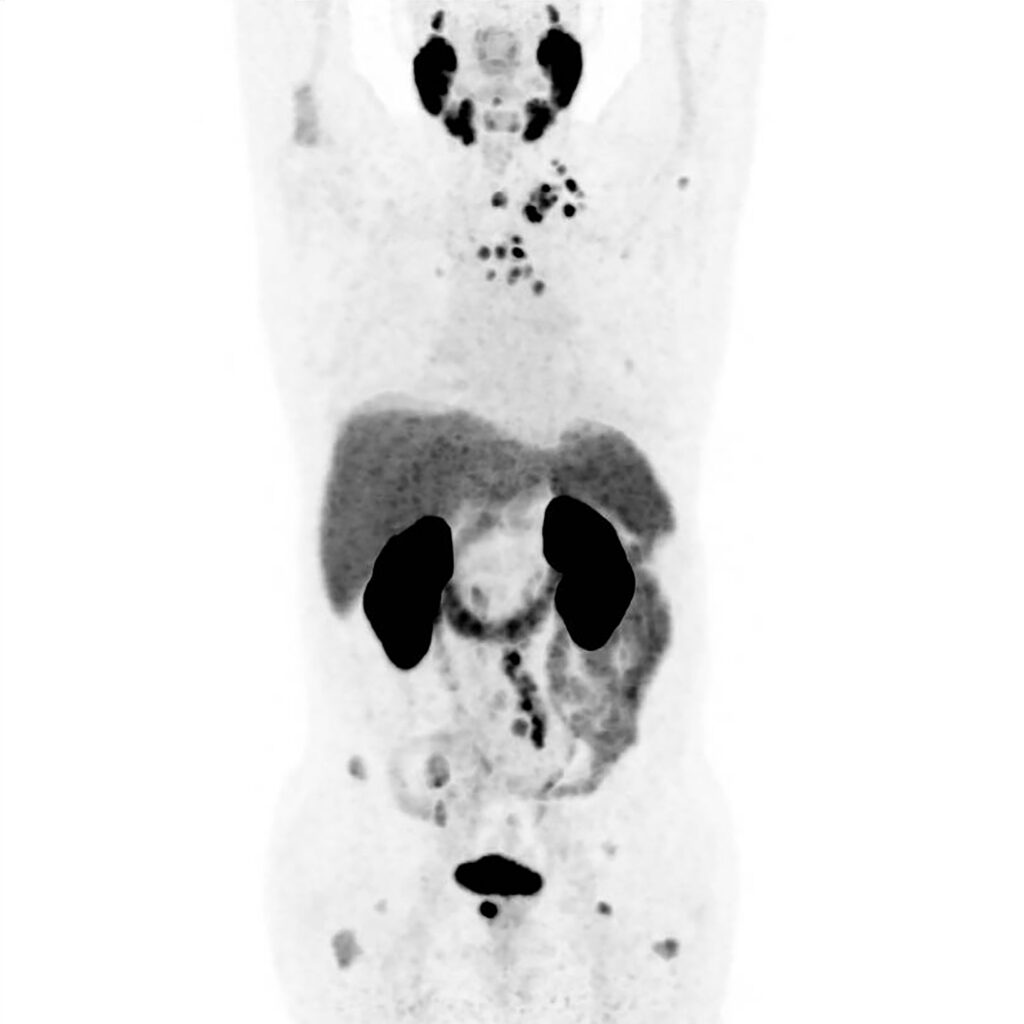

Am Freitag erwartete mich eine PET-CT-Untersuchung. Ich wollte ja schon immer mal auch von innen heraus strahlen. Ich sollte eine schwach radioaktive Flüssigkeit in die Armvene injiziert bekommen, damit sich das markierte Medikament in Geweben mit hoher Stoffwechselaktivität anreichert – wie beispielsweise in Tumoren – und so eine präzise Lokalisierung der Befunde ermöglicht.

Atomkraft – ja, bitte.

12. September 2025

Stadt, Land, Fluss. Zur PET-CT-Untersuchung musste ich nach Hochheim. Gut 32 Kilometer Landstraße, Felder, Natur. Alles sehr schön anzuschauen. Nach all den Jahren, die ich im Rhein-Main-Gebiet gelebt habe, wusste ich jedoch nicht einmal, dass es Hochheim gibt. Also tippte ich selbstbewusst „Frankfurter Straße 94, Hofheim“ in mein Navi – und los ging’s.

Irgendwie hatte ich allerdings eine Eingebung und schaute, während ich an einer roten Ampel wartete, noch einmal auf den Folder der radiologischen Praxis. Ähm, da stand: Frankfurter Straße 94 in Hochheim. Ups. Der Rechtsfreund liest bekanntlich immer bis zum Ende. Na ja, die generelle Richtung war doch schon mal richtig. Zum Glück war ich rechtzeitig und mit viel Zeit im Gepäck losgefahren, sodass der Umweg zu verschmerzen war. Ich kam 20 Minuten früher an.

Die Praxis hatte bereits alle meine Daten und ich musste mein Autogramm lediglich unter ein paar Einverständniserklärungen setzen. Danach bekam ich vom diensthabenden Arzt eine Ablaufbeschreibung und wurde in ein Spezialwartezimmer gebracht. Eine sehr freundliche Mitarbeiterin, ausgestattet mit einem Personendosimeter, legte mir einen Venenzugang und verabreichte mir das Radiopharmakon. Die gegebene Menge entspreche der Höhenstrahlung eines Nordatlantikflugs. Eine an sich gute Analogie. So richtig beruhigt hatte sie mich aber nicht, denn die medizinisch-technische Radiologieassistentin erklärte mir eindringlich, dass ich diesen Bereich nicht mehr verlassen dürfe, da ich sonst andere im Wartezimmer oder an der Rezeption kontaminieren könnte – speziell Schwangere. Ich wollte mir lieber nicht vorstellen, was das dann für sie selbst bedeutete. So richtig zuträglich für die Gesundheit kann das sicherlich nicht sein. Das nächste Mal bringe ich meinen Geigerzähler mit.

Damit es mir nicht langweilig wurde und ich während der einstündigen Einwirkzeit des radioaktiven Arzneimittels auch in Bewegung blieb, verabreichte mir die MTR zusätzlich ein Diuretikum und bat mich, mindestens einen halben Liter Wasser zu trinken. Zum Glück war das stille Örtchen nur ein paar Schritte vom leicht radioaktiv verseuchten Wartezimmer entfernt. Mit meinen sieben Entwässerungen in 60 Minuten sei ich angeblich in die Top 10 aufgenommen worden. Ich lächelte erleichtert.

Die PET-CT verlief problemlos und nach 30 Minuten durfte ich mich wieder ankleiden. Die Daten würden direkt an die Klinik übermittelt und die Mitarbeiterin wünschte mir aufrichtig viel Erfolg bei meiner Behandlung. Damit hatte ich die vorerst letzte Untersuchung hinter mich gebracht. Am Montag stand das Abschlussgespräch in der Klinik an. Nun hatte ich das Wochenende, um mich ein wenig von den physischen und psychischen Strapazen der letzten zwei Wochen zu erholen. Meine Tankfüllung blinkte bereits auf Reserve.

13. September 2025

Vorfreude war angesagt. Der gesamte Samstag war randvoll mit Begegnungen, Verabredungen und Gesprächen mit Menschen, die mir wichtig sind. Freunde, die zu Begleitern geworden sind. Weggefährten, die mir in den letzten Tagen ihre Herzen geöffnet hatten. Jetzt, da die unfassbare Anspannung der vergangenen zwei Wochen langsam von mir abfiel, wurde mir mit voller Wucht bewusst, wie außergewöhnlich dieses Netz aus Zuneigung, Wärme und Nähe ist, das mich trägt. Ich spürte tiefe Dankbarkeit. Und Liebe. Und den Trost, nicht allein zu sein. Das war überwältigend. Ich hatte zudem das unbeschreibliche Glück, in meinem Freundeskreis etliche Ärzte und medizinische Berater zu wissen. Nur dank ihrer Hilfe und ihres unermüdlichen Einsatzes war es überhaupt möglich, dass ich innerhalb von nur zwei Wochen von der ersten Computertomographie bis hin zum Abschlussgespräch und dem Beginn der Therapie gelangte.

Wie formulierte es Albert Einstein so treffend: „Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie vergessen hast.“

Ich legte mich zufrieden und liebe-voll ins Bett und begann, vor mich hin zu summen. La le lu.

14. September 2025

Da war er nun: mein Zusammenbruch. Im Französischen klingt das gleich viel eleganter und weniger dramatisch: rien ne va plus.

Der Sonntag begann sonnig und entspannt. Frühstück mit einem guten Freund: Rosinenzopf mit frischer Butter und aromatischem Kaffee. Wir übten uns im internationalen Frühshoppen mit zwei Journalisten aus vier Ländern und so ging es einmal quer durch den relevanten Themenwald. Von rien ne va plus war da noch keine Spur. Anschließend steuerte ich mein Lieblingscafé im Frankfurter Nordend an, bestellte einen Ingwer-Zitrone-Minze-Honig-Tee und beobachtete das gemächliche Sonntagstreiben. Alles war sehr relaxt.

Am Nachmittag fuhr ich in den Günthersburgpark, um einem guten Freund einen Besuch abzustatten. Eines seiner Kids feierte seinen Geburtstag nach und lud zum Spielen und Verweilen im Park ein. Ich sagte kurz Hallo und Happy Birthday und freute mich, alle wiederzusehen. Gerne wäre ich länger geblieben, doch plötzlich überfiel mich eine Welle aus Schwermut, Trübsinn, Wehmut, Niedergeschlagenheit, Bedrücktheit und Betrübnis – genau in dieser Reihenfolge. Ich kündigte kurz an, dass ich mich wieder verabschieden wollte, und tat das stilecht auf Französisch. Mein Freund bot mir an, mich noch bis zum Auto zu begleiten, und so schlenderten wir plaudernd durch den Park zum Parkplatz zurück. Mein melancholisches Gefühl hatte offensichtlich Gefallen an der Gesellschaft gefunden und machte es sich bequem. Sein Bedarf an Egozentrismus war offensichtlich noch nicht gedeckt.

Wir redeten über meine „Hätte durchaus besser sein können“-Kindheit und über meine mittlerweile erwachsenen Kinder, als ich – kaum wahrnehmbar – meine Traurigkeits- und Kummerprotagonisten im Oberstübchen die Anweisung geben hörte: „Schleusen auf – Wasser marsch!“, oder so ähnlich. Wer jetzt wissen möchte, wie sich ein heulendes Elend anfühlt, darf mich gerne fragen. Ich bin seitdem der absolute Spezialist. Ich glaube, ich habe locker eine halbe Stunde durchgeheult und dabei sogar die allerletzte Träne aus mir herausgeholt. Ich konnte einfach nicht mehr. Das war alles zu viel. Viel zu viel. Das brachte mich auf die Knie. Ich bin froh, dass mein unglaublich empathischer Freund nicht unter Klaustrophobie leidet — so konnte ich ihn unentwegt umarmen und festhalten.

Danach ging es mir deutlich besser. Weinen: ein Stressabbau-Mechanismus, der Stresshormone aus dem Körper schwemmt und so zur Entspannung beiträgt.

So ist es.

15. September 2025

Ich traf pünktlich um 10 Uhr zur vorläufigen Abschlussbesprechung in der Klinik ein. Der Befund stand ja bereits fest; nun ging es um das weitere Vorgehen.

Mein neuer Therapieplan:

Es sollte jetzt richtig losgehen. Die Chefärztin entschied sich für eine sogenannte Triple-Therapie – der Krebs wird gleichzeitig von drei Seiten angegriffen. Sie erklärte mir alles sehr klar und ausführlich.

– Darolutamid (Tabletten): morgens und abends je zwei Stück. Die Tabletten blockieren die Wirkung von Testosteron – dem Hormon, das meinen Krebs füttert.

– Trenantone (Spritze): wird alle drei Monate verabreicht. Damit wird die körpereigene Testosteronproduktion nahezu vollständig heruntergefahren – gewissermaßen der Benzinhahn abgedreht.

– Docetaxel (Chemotherapie): ab dem 06.10. alle drei Wochen als Infusion und maximal sechs Anwendungen. Das Medikament wirkt direkt in den Zellen, verhindert ihre unkontrollierte Teilung und – hoffentlich – zerstört die Metastasen vollständig.

Parallel ging es auch um die Knochengesundheit, weil Metastasen Knochen instabil machen können und dadurch eine Bruchgefahr besteht. Vorgesehen sind:

– Denosumab (Prolia-Spritze): alle sechs Monate, damit die Knochen stabil bleiben.

– Täglich Calcium plus Vitamin D3 – sozusagen Knochenwiederaufbau-Futter.

Falls einzelne Metastasen besonders kritisch sind und die Stabilität gefährden, kommt zusätzlich eine gezielte Strahlentherapie in Betracht, um die betroffenen Knochen zu stützen.

Ich bekam noch ein Rezept für die Testosteronblocker sowie das hochdosierte Calcium plus Vitamin D3. Die Chefärztin verabschiedete mich sehr herzlich und wünschte mir viel Erfolg. Den wünschte ich mir auch – und überlegte, ob ich meinen Krebs Napoleon Bonaparte nennen sollte, und ihn gleich auf sein bevorstehendes Waterloo hinzuweisen. Gedanklich saß ich schon auf meinem arabischen Schimmelhengst und ritt zur Schlacht.

In diesem Fall war das allerdings erstmal nur der Ritt in die Apotheke um die Ecke, wo ich die beiden verordneten Medikamente kaufen wollte. Dort erklärte man mir, sie seien nicht vorrätig und ich solle doch gegen 16 Uhr wiederkommen, um die Arzneimittel abzuholen. Man gab mir noch einen Abholschein mit. „48,50 €“ stand dort gut lesbar. Ich fragte, was die sechsstellige Zahl oberhalb des Betrags bedeute – die Abholnummer? Die Apothekerin betrachtete den Beleg und meinte beinahe nebenbei, das sei der Preis für den Testosteronblocker und ob ich das später bar oder mit Karte zahlen wolle. Dort stand: 3.526,39 €.

Ich fragte sie, wer denn so viel Bargeld mit sich herumtragen würde. Sie sah mich an, als hätte sie die Frage nicht ganz verstanden.

Um 16 Uhr holte ich die verschriebene Medizin ab und nahm die ersten beiden Tabletten.

„Aux armes, citoyens!“

19. September 2025

Dienstag: nichts

Mittwoch: nichts

Donnerstag: nichts

Freitag: nichts

So darf das gerne weitergehen. Bis dato hatte ich keine Nebenwirkungen. Umso erfreulicher war die Beobachtung, dass sich das vergrößerte Lymphknoten-Ensemble oberhalb meines Schlüsselbeins merklich verkleinert hatte. Freu! Das ging erstaunlich schnell.

Am kommenden Montag standen dann die nächsten beiden wichtigen Termine an: morgens bei der Onkologin, nachmittags beim Urologen. Bei der Onkologin sollte es um die weitere Therapie und speziell die Chemotherapie gehen, beim Urologen um die wichtigste Säule meiner Dreifach-Therapie: die Trenantone-Spritze. Und tschüss, Testosteron.

Bis dahin vertrieb ich mir die Zeit mit schönen Dingen und war froh, wieder so etwas wie Alltag zu haben. Meine neue Routine hatte begonnen. Draußen Rennradeln war vorerst nicht mehr drin – die Gefahr eines Sturzes und einer damit verbundenen Fraktur war einfach zu hoch. Also wurde im Gym geradelt. Nicht ganz so abwechslungsreich, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. In die Sauna durfte ich dafür weiterhin gehen. Ein kleiner Schritt, noch ein kleiner Schritt – und noch einer.

So kommt man auch ans Ziel.

20. September 2025

Am Wochenende stand die Marie-Kondo-Methode auf dem Programm. Ich hatte bereits Oma 1, Opa 1 und Oma 2 auf ihren letzten Metern fürsorglich begleiten dürfen – und durfte mich danach jeweils auch um ihren verbliebenen Hausstand kümmern. Das war jedes Mal im sprichwörtlichen Sinne „Containern“. Und mit einem Entrümpelungscontainer von 10 m³ war es nie getan.

Der Durchschnittseuropäer besitzt laut Schätzungen rund 10.000 Gegenstände. Vor 100 Jahren kam ein Haushalt mit etwa 180 Dingen aus. Etwas weniger als heutzutage. Werden dabei eigentlich Messer und Gabel einzeln gezählt? Socken? Egal.

Ich bin in meinem Leben bereits 16-mal umgezogen und hatte dadurch mehrfach Gelegenheit, mich von unnützem Ballast zu trennen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Da es so aussah, als hätte jemand ein wenig an meiner Lebensuhr geschraubt, wollte ich schon mal damit beginnen, meinen Hausstand merklich zu verringern. Motto: „Weißt du, wofür Papa das gebraucht hat? – Was ist das eigentlich? – Ich glaube, das ist eine Schallplatte. – Ach, und was macht man damit?“. Also legte ich los und lichtete ein paar Schubladen. Ergebnis der ersten Session: nur noch 9.912 Gegenstände.

Dabei fiel mir ein, dass ich mich auch noch um mein Testament kümmern sollte. Meinen letzten Willen. Hatte ich überhaupt einen? Und natürlich auch eine Patientenverfügung sowie einen digitalen Nachlass, der den Umgang mit meinen Daten nach dem Tod regelt. Ja … das mache ich beim nächsten Mal. Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag erbaut. Übrigens: Rom wurde 753 v.Chr. gegründet. Am heutigen Rom wird also bereits seit 2.772 Jahren gebaut. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Mein notwendiger Papierkram konnte somit auch noch ein paar Tage warten. Ich gesellte mich lieber wieder zu Marie und räumte weiter aus.

Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes gelangt.

21. September 2025

Da mich bisher noch niemand gefragt hat, was der Titel meines Blogs eigentlich bedeutet, beantworte ich die Frage einfach selbst. In der englischen Übersetzung wird es übrigens auch nicht viel klarer: Ohnhoff despair lack of deception. Den Versuch, das DeepL-Ergebnis wieder zurück ins Deutsche zu übersetzen, spare ich mir gleich.

Ohnhoffverzweifenttäuschlosigkeit ist eine Wortschöpfung aus:

Ohnmacht

Hoffnung

Verzweiflung

Enttäuschung

Hilflosigkeit

Dieses Wort beschreibt genau das Gefühl, das ich empfand, als ich zum ersten Mal die niederschmetternde Diagnose am Telefon erfuhr. Aus dieser dunklen Ausweglosigkeit ist inzwischen immerhin ein zaghafter Sonnenaufgang geworden. Na gut – ich will nicht übertreiben. Sagen wir: ein paar vorsichtige Sonnenstrahlen am Horizont.

„Es werde Licht – und es ward Licht.“

Der Autor ist nicht wirklich bekannt.

22. September 2025

Auf der Therapieleiter ging es heute gleich zwei Stufen nach oben. Um 12:30 Uhr hatte ich den Besprechungstermin mit meiner Onkologin, einer Fachärztin für Krebs, und am Nachmittag fand mein Urologe noch ein Plätzchen im ausgebuchten Kalender. Er sollte mir die erste Hormonspritze verabreichen.

Mit der Onkologin besprach ich die anstehende Chemotherapie. Am 6. Oktober sollte es losgehen: Erst Blutabnahme, dann eine Stunde auf die Ergebnisse warten, anschließend etwa zwei Stunden Therapie – intravenös, direkt über die Armvene. Ich sollte mich darauf einstellen, dass ich an den beiden Tagen danach eher keine Bäume ausreißen könnte. Selbst Grashalme könnten zu viel sein. Aber: Schritt für Schritt würde es danach wieder besser gehen. Ich hätte ja dann drei Wochen Regeneration bis zur nächsten Sitzung.

Ich hatte mich in den letzten Tagen häufig mit meinen Medizinern und auch mit Betroffenen unterhalten. Die Entwicklung, die die Medizin in den letzten Jahrzehnten genommen hat, ist unfassbar. Auch wenn der Begriff eigentlich das Gegenteil ausdrücken soll, benutze ich ihn trotzdem: Das sind Quantensprünge – speziell in der Krebsbehandlung. Ein Toast auf den Fortschritt!

Um das Ganze mal mit einer Fußballanalogie zu erklären: Früher war Krebs der FC Übermächtig (warum wollte ich reflexartig „FC Bayern“ schreiben?!). Ein Gegner, der unbesiegbar schien. Unsere medizinische Mannschaft war damals spärlich besetzt – ein einsamer Stürmer (Operation) und vielleicht noch ein Verteidiger (Strahlentherapie). Keine Auswechselspieler, keine Taktik, nur „lange Bälle nach vorne und hoffen“. Ein Hail-Mary-Pass auf dem Fußballfeld.

Heute sieht das anders aus: Auf dem Platz steht eine komplette Elf. Hormontherapie im Mittelfeld, die den Ballfluss des Gegners stoppt. Immuntherapie als quirliger Flügelspieler, der permanent nervt. Smarte Tabletten mit GPS als Spielmacher, der punktgenaue Pässe verteilt. Und wenn es sein muss, kommt die Chemotherapie als bulliger Innenverteidiger rein, der aufräumt – nicht elegant, aber kompromisslos effektiv. Ein echter Juan Antonio Goicoechea. Hieß der wirklich der Schlächter von Bilbao? Autsch.

Die Medizin hat also längst aus einer „Abwehrschlacht gegen den Abstieg“ ein Champions-League-Spiel gemacht. Klar, der Gegner bleibt stark. Aber er ist schlagbar – notfalls mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Ich schnürte mir gedanklich schon mal die Fußballschuhe und prüfte die Stollen. In diesem Fall die aus Stahl.

Am Nachmittag wurde dann noch der Stürmer eingewechselt – sozusagen der Cristiano Ronaldo unter den Hormonspritzen. Meine Bauchdecke fragte mich zwar mit leicht schmerzverzerrtem Unterton, was das nun schon wieder soll, aber ich war einfach froh, dass damit der zweite und wichtigste Teil der Therapie gestartet war.

Zum Abschluss ging’s noch einmal zum Blutspendedienst – so hält man auch seinen milden Bluthochdruck etwas in Schach. Und um es gleich vorwegzunehmen: PSA 4,02 ng/ml.

Am frühen Abend erreichte mich die Nachricht, dass ich am Donnerstag einen Termin in der Radiologie hätte. Weniger erfreulich: Die Metastasen hatten meine beiden Oberschenkelhälse und den rechten Oberarmknochen doch deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Man müsse rasch mit einer perkutanen Strahlentherapie gegensteuern, um das Risiko von Knochenbrüchen und weiteren Komplikationen zu verringern.

Gerade noch wollte ich alkoholfreien und leberschonenden Champagner entkorken, um meinen PSA-Wert zu feiern – da rauschte die Achterbahn schon wieder nach unten. Seit dieser Nachricht laufe ich ein wenig wie auf Watte. Und trainiere fürs Erste meine linke Hand.

25. September 2025

Um 9 Uhr saß ich in der Sprechstunde der Radiologin. Mit meinen Ärztinnen hatte ich wirklich großes Glück. Sowohl meine Hausärztin, meine Urologin, meine Onkologin als auch meine Fachärztin für Strahlentherapie waren Helferinnen, Beistand, Unterstützerinnen – und vor allem sehr gute Zuhörerinnen. Das gilt natürlich genauso für die männlichen Vertreter der Zunft, die in dieser schweren Zeit an meiner Seite stehen. Fortuna meinte es bislang sehr gut mit mir.

Am nächsten Dienstag stand also mal wieder eine Computertomographie an und am darauffolgenden Tag sollte die Bestrahlung erfolgen. Über Abwechslung in meinem Terminkalender konnte ich mich wirklich nicht beklagen.

26. September 2025

Die meisten aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis wissen, dass ich mich schon seit Jahrzehnten vegetarisch ernähre. Irgendwann hatte ich damals die Schnauze voll. Ein Fleischskandal jagte den nächsten: Schweinepest, Salmonellenausbruch in industriell angelegten Hühnerställen, Massentierhaltung, BSE – auch als Rinderwahnsinn bezeichnet. Die Liste ließe sich endlos weiterführen. Erst verzichtete ich auf Fleisch, später ließ ich auch die Fische in Ruhe weiterschwimmen. Fun Fact: Einer der stärksten Menschen auf unserem Planeten ist Patrik Baboumian – und er ernährt sich sogar vegan. So viel zum Thema Man muss Fleisch essen, um leistungsfähig zu sein.

Am Montag saß ich bei meiner Onkologin in der Besprechung, während sie mir mögliche Folgen der Chemotherapie erläuterte. Bei einer Chemotherapie kann es zu einem Eisenmangel und einer damit verbundenen Anämie (Blutarmut) kommen. Das könnte man allerdings mit Eisen- und Mineralpräparaten behandeln. Oder – ich sollte einmal die Woche ein gutes Stück Fleisch essen.

Mein Magenwächter schwenkte sofort die rote Flagge und erhob Einspruch. Nachvollziehbar. Ich muss ebenfalls ein wenig verdutzt dreingeschaut haben. Allerdings – eines muss man ihr lassen: Sie war humorvoll kreativ. Sie sagte: „Robert, Sie essen doch dann kein Fleisch, Sie nehmen lediglich eine Medizin zu sich.“

Chapeau!

Da fiel mir sofort wieder die Entstehungsgeschichte der Maultaschen (in Italien sagt man dazu Ravioli) ein. Ein findiger Laienmönch namens Jakob aus dem schwäbischen Kloster Maulbronn versteckte während der Fastenzeit Fleisch in Teigtaschen, um es vor dem Verzehr zu tarnen – so erhielten Maultaschen den schwäbischen Spitznamen Herrgottsbescheißerle. Im Mittelalter, besonders während der Fastenzeit, war der Verzehr von Fleisch nämlich verboten.

Ich werde dann demnächst beim Italiener um die Ecke ein Bistecca al Ferro bestellen und die Rechnung bei meiner Krankenkasse als Rezept einreichen. Meinem Pförtner der Feinkostverarbeitungsstation gebe ich dann an diesem Tag frei.

Und da ich einige Jahre in der Medizinfortbildungsfilmbranche gearbeitet habe (sind die Schachtelworte, die wir im Deutschen bilden können, nicht einfach klasse?), ging mir das eine oder andere medizinische Wort leichter in den Gehörgang und in meine Sprachzentren als anderen, die mit dem Heilkundewortschatz eher weniger anfangen konnten. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis klingt doch auch viel eindrucksvoller als einfach nur „eine Lungenkrankheit“.

Ich wollte endlich mal Ordnung in den Papierstapel aus Befunden, Analysen und Rechnungen bringen. Der Bürokrat in mir bat um Aufmerksamkeit. Dabei fiel mir auch der Befund der PET-CT-Untersuchung in die Hände. Diesem hatte ich bis dato noch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Mit meinem medizinischen Duolingo-Wortschatz kam ich allerdings nicht weiter und bat schwachsinnigerweise ChatGPT um Unterstützung. Hätte ich wohl besser bleiben lassen.

Hier die Antwort:

Die Knochen sind durch die Tumorherde so geschwächt, dass sie instabil werden. Das bedeutet ein hohes Risiko für Knochenbrüche (pathologische Frakturen), insbesondere an den genannten Stellen. In solchen Fällen empfehlen Ärzte oft eine operative Stabilisierung (z.B. Verplattung, Marknagel, Prothese) oder eine Bestrahlung, um die Stabilität zu verbessern und Schmerzen vorzubeugen. Bettruhe sollte in Betracht gezogen werden.

Motto: Wie versaue ich mir den Tag ohne Notwendigkeit. Mein Großvater pflegte zu sagen: „Wer lange fragt, geht lange irr.“

Allerdings war die bildhafte Darstellung der Radiologin auch nicht viel besser: „Hm, wie kann ich Ihnen die Instabilität am besten erklären? Stellen Sie sich vor, Sie hätten an einigen Stellen in den betroffenen Knochen kleine Wattebällchen …“

Ich beschloss, mich bei mittlerer Temperatur ins Bett zu legen und zu warten, bis der letzte Schlag kommt.

27. September 2025

Ein kleiner Allgemeinbildungstest am Morgen: Wer ist „Schlafes Bruder“? Na? Und? Klingt zumindest schon mal wesentlich ohrenwohlwollender als „der Tod“. Der Tod und der Krebs (beide maskulin – vielleicht liegt es auch daran) sind in unserem Sprachgebrauch und in unserer Gesellschaft eher schlecht beleumundet. Der Krebs muss dann häufig auf den „rebs“ verzichten und wird auf das „K“ reduziert. Das K-Wort. Der Tod hat einen ähnlich schweren Stand. Wir vermeiden die drei Buchstaben und benutzen stattdessen lieber Umschreibungen wie: entschlafen, seine letzte Reise antreten, das Zeitliche segnen oder die ewige Ruhe finden. Warum heißt es eigentlich „über die Wupper gehen“? Wim Thoelke würde jetzt fragen: „Umschlag eins, zwei oder drei?“

Goethe sah den Tod als „Kunstgriff der Natur“, der das Leben ermöglicht, und beschrieb die Verliebtheit als „das angenehme Gefühl, als wenn man bei Sonnenaufgang stürbe“. Sokrates stellte die Frage, ob der Tod nicht das größte Geschenk überhaupt sei.

Die deutsche Übersetzung des Buchtitels von Ruth Picardie (im englischen Original: Before I say goodbye) lautet: „Es wird mir fehlen, das Leben“. Ich möchte diesen wunderschönen Titel für mich etwas modifizieren: „Es würde mir fehlen, das Leben“. Auch Christoph Schlingensief gab seinem Buch einen bemerkenswerten Titel: „So schön wie hier kann’s im Himmel gar nicht sein!“.

Ich saß vor ein paar Wochen mit meinem guten Freund und langjährigen Wegbegleiter wieder mal beim Frühstück und wir podcasteten uns durch für uns relevante Themen. Aus aktuellem Anlass stand Schlafes Bruder auf dem Programm. Er hatte (wieder mal) einen unfassbar klaren Moment und gab folgende Analogie zum Besten:

Geboren zu werden und zu leben, ist wie auf eine Party eingeladen zu werden, die um 22 Uhr beginnt und um 6 Uhr morgens endet. Acht Stunden – stellvertretend für acht Jahrzehnte Lebenszeit, die wir im Schnitt haben. Er schaute mich mit einem Blick aus Dankbarkeit und Traurigkeit an und sagte: „… und du hast bereits bis um 4 Uhr morgens durchgetanzt und hattest bis jetzt eine absolut geile Party“.

Er pauschalisierte weiter und erklärte, dass es keine Garantie dafür gäbe, dass die Lebensparty zwischen 4 Uhr und 6 Uhr morgens überhaupt noch gut sei. Den wahrscheinlich besten Teil der Veranstaltung hätten wir bereits hinter uns. Ein anderes Gleichnis von ihm: Die reguläre Spielzeit ist vorbei. Wir sitzen jetzt auf der überdachten Tribüne und genießen die Nachspielzeit. Eine kuschelige Decke auf den Knien, die Movie-Night-Giant-Popcorn-Box auf dem Schoß.

Vielleicht schaffen wir es ja ins Elfmeterschießen.

Hier mal eine (nicht ganz ernstzunehmende) Statistik für die letzten beiden Stunden der Party:

– 30 von 100 Personen landen irgendwann beim Orthopäden und entdecken, dass es neben der Brille auch andere hilfreiche Gelenk-Ersatzteile gibt.

– 20 von 100 Personen machen Bekanntschaft mit der Demenz-Lotterie.

– 15 von 100 Personen müssen lernen, dass das Wort „Hörgerät“ nichts mit Apple oder Bluetooth-Lifestyle zu tun hat.

– 40 von 100 Personen haben irgendwann den Clubausweis für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Tasche – Bonuspunkte für Bypass oder Stent.

– 25 von 100 Personen ziehen sich eine Krebserkrankung ins Lebensgepäck – nicht schön, aber die Medizin spielt mittlerweile Champions League.

– 50 von 100 Personen haben mindestens eine chronische Zipperlein-Baustelle: Diabetes, Bluthochdruck, Arthrose … die Klassiker eben, kurzweilige Themen fürs nächste Treffen mit Freunden.

– 30 von 100 Personen lernen, dass die Blase nachts nicht mehr so kooperativ ist wie früher.

– 100 von 100 Personen entdecken, dass das Wort „Rente“ nichts mit einer Luxus-Karibik-Kreuzfahrt zu tun hat, sondern mit einem neuen Volkssport: Warten – auf Arzttermine, Medikamente, Pflegekräfte, den Enkelanruf.

Und am Ende gilt: 100 von 100 Personen verabschieden sich – irgendwann, irgendwo, irgendwie.

„Wer müsste nicht erkennen, wie überflüssig er/sie trotz seltener Talente und großer Verdienste war, wenn er/sie bedenkt, dass er/sie sterbend eine Welt verlässt, die ihn/sie nicht vermisst, und wo sich viele finden, die ihn/sie ersetzen möchten?“

(Bruyère – gendergerecht modifiziert)

28. September 2025

Kognitive Dissonanz. Warum etwas mit einfachen Worten ausdrücken, wenn es auch komplizierter geht. Eigentlich müsste ich es sogar kognitiv-physische Dissonanz nennen. Zack – und schon wieder ein neues Schachtelwort. Dreifacher Wortwert beim Scrabble. Weiter unten mehr dazu.

Vor zwei Tagen erhielt ich eine sehr liebenswerte Nachricht vom Dach des Himalaja. Na ja, nicht von ganz oben, sondern aus Ladakh, bekannt für seine malerischen Bergpanoramen. Immerhin noch auf einer Höhe von gut 3.500 Metern. Meine Hausärztin urlaubte mal wieder durch die Welt. Gut so.

Das Wort „liebenswert“ sagt sich ganz schnell und einfach so dahin. Es bedeutet: wert, etwas zu lieben. Genau das war ihre Nachricht. Sie fragte mich, wie es meiner Seele gehen würde, weil diese gerne im Agieren der Schulmedizin vergessen wird, und fügte hinzu, dass ich mich – wenn es für mich möglich wäre – nicht krankreden lassen solle. Vor allem, wenn ich mich nicht krank fühle. Dazu schickte sie mir noch ein kurzes Video, das sich im Uhrzeigersinn drehende tibetische Gebetsmühlen zeigte. Om mani padme hum. Dieses Mantra steht für universelles Mitgefühl und die Erlangung der Erleuchtung. Einfach liebenswert. Ich Glücklicher.

Womit ich wieder bei der Dissonanz angelangt wäre. Über drei Wochen nach der Erstdiagnose fühle ich mich ziemlich fit und gesund – den Katheter lassen wir mal außen vor. Vor zwölf Tagen habe ich mit der ersten Therapiestufe begonnen. Vor fünf Tagen mit der zweiten. Keine Nebenwirkungen. Der PSA-Wert hat sich sehr verbessert und die geschwollenen Lymphknoten haben sich fast ganz zurückgebildet. Ich weiß zwar um die Bruchgefahr meiner Knochen, aber ich spüre nichts. Ich laufe wie auf rohen Eiern, und meine Schaltzentrale fragt mich die ganze Zeit: „Was machst du da und warum?“ Genau das fühlt sich so verrückt an. Dissonant. Die maximale Diskrepanz zwischen Kognition – also der Informationsverarbeitung in meinem Gehirn – und meiner körperlichen Empfindung. Irre.

Wenn man eine schwere Grippe hat, liegt man in der Regel mit erhöhter Temperatur im Bett, hat Gliederschmerzen und Kopfweh. Alles schmerzt. Man ist und man fühlt sich krank und hat zu nichts Lust. Ich fühle mich zurzeit wie vor fünf Jahren, als ich dreimal positiv getestet wurde und jedes Mal keine Symptome entwickelt hatte. Ich hatte damals positive Covid-19-Diagnosen, fühlte mich aber gesund. Ich habe heute eine Prostatakarzinom-Diagnose, aber ich fühle mich gesund. Das ist (fast nicht) zu verstehen.

Meine leitende Ärztin der Klinik sagte mir, dass ich nicht mehr geheilt werden könne, dass ich mich nun in palliativmedizinischer Betreuung befände. Verstanden – im logischen Sinne – habe ich das alles. Es fühlt sich allerdings so an, als wären meine Kognition und meine Physis nicht (mehr) verbunden. Körperlich, emotional kann ich dem logisch Berichteten (noch) nicht folgen.

Die Globetrotterin ergänzte noch, dass sie sich für mich freue, dass ich mich nicht krank fühle, und schrieb, das würde es jedoch für den Kopf nicht einfacher machen. Sie schloss mit: „Nimm’s als Geschenk.“ Happy birthday to me. Genau das werde ich tun.

Und hier auch noch, mal weil es so schön ist, als Lautschrift: [ˈaɪ̯nfax ˈliːbənsvʏʁt]

Love actually – actually love

Der Wie-auf-Eierschalen-gehen-Modus eröffnete meinem sonst auf der Überholspur des Lebens fahrenden Schützen eine völlig neue Erkenntnis: die Entdeckung der Langsamkeit. Oder, um es noch klarer auszudrücken: Meine Wahrnehmung änderte sich. Etwas wahr-nehmen – wieder so eine geniale Wortschöpfung. „Perzeption“ klingt dagegen eher wie eine trockene Fußnote im Beipackzettel. In den Worten eines englischen Schriftstellers: „Wie es Euch gefällt.“

Es gibt so ein paar Gewohnheitsstandards, die sich – warum auch immer – durchgesetzt haben. Früher war das am Sonntagabend: erst „Tatort“ um 20:15 Uhr und direkt im Anschluss „Sabine Christiansen“ schauen. Muss man nicht verstehen. Bis heute hat sich die „Tagesschau“ gehalten. Auch fragwürdig. Ich liebe die deutsche Sprache – würdig, hinterfragt zu werden. In die Liste der „Das haben wir schon immer so gemacht“-Klassiker gehört auch der Film Love Actually. Eine feste Institution zur Weihnachtszeit. Das modernere „Dinner for One“. Der Film selbst: extrem leichte Kost. Man darf beruhigt einen Großteil der Großhirnrinde in den Feierabend schicken – der Film funktioniert eigentlich auch ganz ohne. Aber: Die Anfangsszene hat mich schon immer sehr berührt. Hier meine freie Übersetzung des Off-Kommentars:

„Wenn mich mal wieder das Gefühl packt, dass die Welt komplett aus den Fugen gerät, denke ich sofort an die Ankunftshalle in Heathrow. Alle reden davon, dass alles nur Hass und Gier sei – aber ehrlich? Ich sehe das anders. Liebe ist überall. Oft unspektakulär, manchmal chaotisch – aber immer da. Bei Müttern und Vätern, die ihre Kids abholen. Bei Paaren, die sich nach Monaten wiedersehen. Bei alten Freunden, die sich in die Arme fallen. Selbst am 11. September, als die Flugzeuge ins World Trade Center krachten – die letzten Anrufe waren keine Worte voller Wut oder Vergeltung. Es waren Worte voller Liebe. Und wenn man genau hinschaut, merkt man: Liebe ist wirklich überall.“

Während die Erzählstimme das wiedergibt, sieht man Menschen, die sich herzlich begegnen – liebevoll, glücklich, überrascht. Und während ich diese Szene auf YouTube anschaue und ins Deutsche übersetze, kommen mir die Tränen. Von wegen „Nur die Harten kommen in den Garten“ und „Männer weinen nicht“. Ab mit den Klischees in die Mottenkiste.

Die Entschleunigung bewirkt, dass ich meine Umwelt anders, genauer, intensiver wahrnehme. Brauchte ich früher 5 Minuten bis zum Supermarkt, benötige ich jetzt fast doppelt so lange. Anstatt aufs Handy zu starren, schaue ich mich um, grüße Menschen, die ich vorher nicht einmal bemerkt hätte, und nehme Augenblicke wahr, die früher an mir vorbeigehuscht sind. Kleine Szenen wie aus dieser Heathrow-Szene: Kassiererinnen, die sich herzlich begrüßen. Mütter mit ihren Kindern. Obdachlose, die versuchen ihren Alltag zu meistern. Früher habe ich das sicher auch gesehen – aber nicht wahrgenommen. Und das fühlt sich erstaunlich gut an.

In den Worten von Louis Armstrong: „And I think to myself – What a wonderful world“.

Wie heißt es so treffend: „Eine Kerze, die doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lang.“ Ich pustete den zweiten Docht aus.

Nein, das ist keine Zeitlupe. Ich laufe jetzt wirklich so langsam.

29. September 2025

Johann Wolfgang von Goethe – Dichter, Politiker, Naturforscher und bedeutendster Schöpfer deutschsprachiger Dichtung – soll auf dem Sterbebett gesagt haben: „Mehr Licht …“. Die gängigste Interpretation: Goethe bat seinen Diener, den Fensterladen zu öffnen, damit mehr Licht in das Sterbezimmer kommt. Er wünschte sich mehr Helligkeit.

Nicht wenige Frankfurter – die vom Main – sehen das etwas anders und vertreten die Meinung, dass er „Me lischt … hia so schlescht“ sagen wollte. Zu „hia so schlescht“ kam es dann bekanntlich nicht mehr. Für alle Nicht-Hessen bzw. Nicht-Frankfurter hier die Übersetzung ins Hochdeutsche: „Man liegt … hier so schlecht“. Ich tendiere zur Mundartversion. Nachvollziehbar. Wer will schon im Sterbebett liegen und sterben.

In der Disney-Plus-Miniserie „Dying for Sex“ – ins etwas holprige Deutsch mit „Sterben für Sex“ oder „Unbedingt Sex wollen“ übersetzt – bekommt die im Sterben liegende Molly von der Palliativkrankenschwester Amy erklärt, was passiert, wenn man stirbt.

Hinweis: Wem das zu viel ist, der kann gerne beim nächsten Blogeintrag weiterlesen.

Hier die Übersetzung der Szene:

„Der Tod ist kein Mysterium. Er ist keine medizinische Katastrophe. Er ist ein körperlicher Vorgang, wie eine Geburt oder wie auf die Toilette gehen oder husten oder einen Orgasmus haben. Der Körper weiß, was zu tun ist. Der Körper weiß, wie man stirbt. Hier ist, was passieren wird:

Im letzten Monat des Lebens wird man nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Man wird viel weniger essen und trinken und viel mehr schlafen. Delirium ist sehr häufig, und manche Menschen sagen, sie hätten das Gefühl, die Zeit würde aufhören, real zu sein. In den letzten zwei bis drei Wochen wird man bei allen täglichen Aktivitäten Hilfe brauchen. Der Körper weiß, was kommt, und geht in einen Zustand der Ketose über, der Hunger und Schmerzen verringert und das Gefühl der Euphorie verstärkt. Man fängt an, aktiv zu sterben.

Aktives Sterben ist eine heilige Zeit – zumindest war es das früher. Und in einigen Teilen der Welt ist es das immer noch. Es ist der Moment, in dem man dem Tod sehr nahe ist und der Körper beginnt, sich abzuschalten. Im Sterbeprozess ist man nicht mehr bei vollem Bewusstsein, und die Kiefermuskeln entspannen sich. Die Atmung verändert sich, und es kann zu einem gurgelnden Geräusch im Rachen kommen, das durch etwas verursacht wird, das als „terminale Sekrete“ bezeichnet wird.

Und wenn man dem Tod sehr nahe ist, geht die Atmung in einen Zyklus aus tiefen, langsamen Atemzügen und langen Pausen über. Und schließlich gibt es einen Ausatemzug, auf den kein Einatemzug folgt. Und das war’s dann.

Genau diesen Vorgang habe ich bei Oma 1 und Opa 1 miterlebt, als ich beide auf ihrem letzten Lebensabschnitt begleiten durfte.

Ich möchte gerne noch sehr lange darauf warten, bis dieser Vorgang bei mir eintritt. Ich habe es überhaupt nicht eilig. Gar nicht.

Hallo? Ich wünsche mir, dass mich alle gehört haben.

Postskriptum zum heutigen Tage

Für den Fall, dass die letzten Posts einen eventuell zu morbiden Unterton hatten, hier mal – zur Abwechslung – etwas Erfreuliches.

Bei aller zuvor beschriebenen Dissonanz: Ich fühle mich gut. Nach wie vor keine Nebenwirkungen. Zumindest keine bemerkenswerten. Meine Hobby-Hypochondrie bricht sich zwar weiterhin an unvorhergesehenen Stellen Bahn, aber was soll’s. Ich notiere brav jedes Ziepen, Zwicken, Brennen – und mache trotzdem genau da weiter, wo ich zuvor unterbrochen wurde. Offensichtlich produziert mein Körper sein eigenes Ritalin.

Gestern waren gute Freunde zu Besuch. Chef Roberto schwang den Kochlöffel und sang dazu „Smørrebrød, Smørrebrød, Röm Töm Töm Töm …“. Es gab Cocktailtomaten-Bruschetta, mexikanische Nachos mit Käse und frischem Oregano überbacken sowie grillfrische Käse-Tomaten-Sandwiches. An Chilis wurde nicht gespart – und so saßen wir alle mit leicht tränenden Augen am Tisch und fächelten uns Luft zu. Capsaicin unterstützt bekanntlich die Herzgesundheit, wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend. Genau das Richtige für den Patienten. Gesundwerden durch Nahrungsaufnahme. Die Schlussnote: ein Thermomix-Früchteschaumtraum aus gefrorenen Bananen und Erdbeeren. Der Zuckeranteil wurde aus gegebenem Anlass drastisch reduziert. God appetit, Röm Töm Töm Töm.

Unter den Gästen war auch eine bezaubernde junge Dame. Mehr Neugier und Energie mit lediglich 9 Jahren geht nicht. Sollte das Duracell-Häschen je ein neues Werbegesicht benötigen: voilà. Ich sollte ihr erklären, was mit mir los sei – denn normalerweise waren wir immer am Rumalbern und Herumtollen, inklusive „Ich-bin-eine-Spinne-und-laufe-kopfunter-an-der-Zimmerdecke-entlang“. Ich hoffe, ich habe es kindgerecht hinbekommen. Ich erzählte von einem Krebs in mir, der nur Unsinn im Kopf hat, mich ärgern und mir ein bisschen wehtun will. Es würde ein paar Monate dauern, aber dann – versprach ich – wird wieder herumgetollt.

Heute sah ich sie kurz wieder. Sie fragte mich: „Wie geht’s deinem Krebs?“

Spätestens in solch einem Moment muss man sich verlieben.

Carpe diem

Im Alltag – sprich, wenn wir uns wieder mal im Modus der Mehrfachaufgaben-Performanz befinden – ziehen viele Dinge unbemerkt an uns vorbei. Natürlich kann man artistisch den Milchkaffee-to-go in der linken Hand halten und gleichzeitig das Lenkrad steuern, während man seinen Lieblingssongs auf Spotify lauscht, die gerade erhaltene WhatsApp neugierig liest und mit der rechten Hand die Antwort tippt. Wenn man dann dem Vordermann hinten drauf fährt, funktioniert hoffentlich der Airbag. Die Antwort der allermeisten lautet: „Na klar bin ich multitaskingfähig.“ Herzlichen Glückwunsch.

Eine von mir gerne gestellte hypothetische Frage im Coaching lautet:

„Angenommen, das hier wäre der letzte Milchkaffee Ihres Lebens. Sozusagen Endstation Espressobohne. Danach ist Schluss, kein Nachfüllen, kein ‚noch einen kleinen Cappuccino, bitte‘. Nur diese eine Tasse. Wie würden Sie ihn trinken?“

Eine mögliche Antwort, stellvertretend für viele schöne Beschreibungen, die ich gehört habe, klingt dann so:

„Also gut, angenommen, das wäre mein letzter Milchkaffee … dann würde ich ihn bestimmt anders trinken als sonst. Normalerweise trinke ich den Kaffee eher so nebenbei, während ich schon Mails checke, gedanklich im nächsten Termin hänge oder telefoniere. Vielleicht würde ich die Tasse bewusster in die Hand nehmen, das warme Porzellan spüren und den Duft wirklich einatmen – nicht nebenbei, sondern so richtig. Wahrscheinlich würde ich auch viel langsamer trinken, jeden Schluck schmecken: die Mischung aus kräftigem Kaffee und sanfter, cremiger Milch sowie den leichten Schaum auf der Zunge. Das Bouquet aus Röstung und Hafermilch würde ich viel bewusster wahrnehmen. Wahrscheinlich würde ich mir sogar denken: ‚So schmeckt also mein letzter Kaffee.‘

Und während ich da sitze, würde ich auch meine Umgebung stärker wahrnehmen: den Blick aus dem Fenster, das Licht im Raum, vielleicht die Menschen, die mit mir im Café am Tisch sitzen. Ich glaube, ich würde einfach kurz innehalten und dankbar sein, dass ich das erleben darf.

Am Ende, wenn die Tasse leer ist, würde ich sie wahrscheinlich noch einen Moment in den Händen halten und die Wärme spüren. Nicht, weil ich noch mehr will, sondern um diesen Augenblick nicht sofort loszulassen. Es wäre ein ganz bewusster Abschied – und gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass selbst so etwas Alltägliches wie ein Milchkaffee eine Bedeutung haben kann, wenn ich ihm Aufmerksamkeit schenke.“

Ich bin dann immer still und lasse das Gesagte wirken. Nach einer Weile sage ich dann: „Na ja, dann trinken Sie doch ab jetzt jeden Milchkaffee genau so.“

„Pflücke den Tag.“ Ich übersetze es für mich so: Danke sagen, dass der neue Tag da ist – und lächeln, weil mir noch einmal einer geschenkt wurde.

Cogito ergo sum

„Ich denke, also bin ich.“ Dieser berühmte Satz stammt vom französischen Philosophen René Descartes. Die meisten meiner Bekannten und Freunde würden diese philosophische Weisheit für mich wie folgt modifizieren: „Bicyclo, ergo sum.“ Das versteht sich dann ja von selbst.

Ich war mir nicht mehr so ganz sicher, ob meine fast zehnmalige Erdumrundung mit meinen Drahteseln tatsächlich das Richtige war. Hatte ich meine Vorsteherdrüse am Ende überstrapaziert? Ist das Radfahren schuld daran, dass ich mich jetzt in dieser Situation befinde?

Angeblich soll Winston Churchill ja gesagt haben: „Sport ist Mord.“ Eine andere Theorie: Diese Aussage ist möglicherweise eine deutsche Erfindung von Sportmuffeln. Ich tendiere in diesem Fall zu den Muffeln. Also begab ich mich in die Untiefen des Internets, vermied ChatGPT und begann zu surfen. Interessant, was man da alles zu lesen bekommt.

Hier die Kurzfassung meiner Recherche: Nein, fürs Prostatakrebs-Risiko gibt’s keinen belastbaren Beweis. Radfahren ist nicht als Ursache belegt. Große Übersichten und Fachquellen sehen keinen sicheren Zusammenhang – Bewegung bleibt sogar eher Schutzfaktor für das Gesamtpaket Gesundheit.

Was aber stimmt: Der PSA-Wert (prostataspezifisches Antigen) kann nach dem Radeln kurzfristig hochgehen. Wer direkt nach einer langen Ausfahrt Blut abnehmen lässt, kann einen scheinbar „auffälligen“ Wert kassieren – der sich schnell wieder normalisiert. In einer PLOS-ONE-Studie stieg das Gesamt-PSA bei Männern über 50 Jahren im Schnitt um ca. 9,5 % – gemessen binnen 5 Minuten nach der Tour. Die Empfehlung, die daraus resultiert: Vor einem PSA-Test mindestens 48 Stunden kein Radeln und keine Ejakulation. Das senkt den Fehlalarm. Also: weg damit in die Schublade.

Der Druck aufs Perineum (Damm) ist der eigentliche Punkt. Wer viel fährt, sollte ihn durch einen passenden Sattel, eine Polsterhose, eine gute Sitzposition und regelmäßiges Aufstehen aus dem Sattel reduzieren. Das hilft, Beschwerden vorzubeugen; mit Krebs hat das nach heutigem Stand nichts Kausales zu tun.